[Aproveito para acrescentar um "palavrão":] falemos um pouco da linguagem como «funcionalidade biofilomórfica".

Comecemos por um texto do "Público": é um ponto de partida como qualquer outro.

O texto em causa refere-se à edição de 12.03.09, intitula-se "Jovem de 17 anos ataca liceu na Alemanha e mata 16 pessoas" e versa, como o próprio título indica, sobre um "mass killer" germânico que abateu 16 compatriotas seus num liceu próximo de Sttutgart, concretamente em Winnenden, uma localidade com 28 mil pessoas, segundo o "Público".

Esta questão das dimensões físicas e humanas do lugar não é, do nosso ponto de vista, despicienda.

Na verdade, é para aí, para essa realidade urbana e, em tese, também não secundariamente urbanística (embora sobre essa não possuamos elementos de qualquer tipo) que apontam as reflexões de um psicólogo (cito:) "especialista em delinquência juvenil e história social do crime", ouvido pelo jornal sobre os aspectos técnicos do caso.

Diz o jornal citando este (Dietrich Oberwittler, de seu nome): "Estudando este tipo de fenómenos tanto nos EUA com [sic] na Europa, sabe-se que "acontecem mais em localidades pequenas perto de grandes cidades, locais em que há menos criminalidade, em comunidades sem grandes problemas económicos ou sociais"".

Analisemos, um pouco, o contreúdo possível destas reflexões:

Primeiro aspecto: afigura-se-me, desde logo, razoavelmente equívoco, sob determinados aspectos, falar, sobretudo hoje, em "famílias ou comunidades sem grandes problemas económicos ou sociais".

Económicos porque, cada vez mais, uma coisa são as gerações mais velhas não terem esse tipo de problema (por possuirem empregos apesar de tudo ainda, sob muitos aspectos, comparativamente estáveis) e as mais novas não terem já começado a senti-los.

Ou seja: não será (não é!) efectivamente incomum que um médico, um advogado ou um arquitecto possuam um nível de vida não apenas razoável como cumulativamente estabilizado mas os respectivos filhos, mesmo que sejam, também eles, engenheiros, advogados ou até médicos se hajam já deparado com uma realidade profissional e especificamente laboral já em tudo substancial e mesmo substantivamente bem diferente dessa.

Dizer, portanto, "d' emblé" que determinados universos familiares não têm "grandes problemas económicos ou sociais" pode ser em larga medida ilusório e outro tanto se passa com as questões sociais e, concretamente psicosociais, que daí inevitavelmente derivam.

Parece até evidente que esta disparidade surgida no interior de famílias global ou exteriormente aflluentes, exactamente porque permitem fazer de perto comparações que é inevitável que resultem perigosas do ponto de vista da estabilidade existencial e especificamente do equilíbrio psíquico dos membros pertencentes às gerações mais jovens, constitui um factor potenciador daquele mesmo equilíbrio e daquela mesma estabilidade.

Este, sem dúvida, um aspecto a ter a meu ver muito seriamente em conta quando está em causa a tarefa crítica de tipificar económica e socialmente as famílias hoje em dia.

Segundo aspecto diz respeito ao modo como as gerações encaram questões como o viver numa cidade pequena ou, por outro lado, numa zona dessa "maior cidade do mundo" que é aquela a que eu pessoalmente chamo a "Subúrbia".

Não é impossível supor que haja, com efeito, uma diferença substancial nas visões em causa. Admito como possível que, para um indivíduo ou casal de meia-idade, por exemplo, viver na "Subúrbia" das vivendas e dos jardins (aquela realidade urbanas e urbanística que nos Estads Unidos ficou arquetipicamente conhecida como o mundo das "picket fences") não seja exactamente a mesma coisa em termos de apelo social e cultu(r)al como o (não!) é para um jovem que, da urbe exige outro tipo de estimulação e interese.

O que eu quero dizer com tudo isto que até aqui já disse é que, quando falamos em paradigmas globalmente satisfatórios de vivencialidade ou existencialidade ("fulfilment patterns") é preciso ter em conta matizes muito precisos dentro dessa (ou simplesmente dentro da) realidade, mesmo quando esta se nos afigura imediatamente idealmente desprovida desa natureza "granular" e desigual que é, a meu ver, necessário saber, em tese, considerar.

Até, porém, há uma coisa de que não falei ainda embora a tivesse 'anunciado' no título: da linguagem.

Esta surge quando comparamos a realidade relacional numa cidade como Berlim, Londres ou até Lisboa e muitos dos lugares a que poderíamos chamar 'tópicos' da "Subúrbia".

Por que faço esta afirmação?

Porque, se admitirmos que há, nas pessoas, em particular nos jovens, frustração, pelas razões que apontei ou por outras quaisquer, o modo como reportamos essa frustração ao meio ue nos rodeia apenas pode ser radicalmente diferente na grande cidade (onde o anonimato e a distância fazem com que as comparações a fazer entre padrões específicos e particulares de sucesso não possuam imediatamente um rosto) e nas "societações" fisicamente menores onde tais comparações são inevitavelmente transferidas enquanto "quadro causal" ou mesmo objectualmente "causalizado" para rostos e corpos muito concretos, materiais.

Se eu, com efeito, me encontrar desempregado numa grande cidade eu não possuo no imediato (não possuo naturalmente) referências imediatamente identitarizadas, digamos assim. Eu não sou "mais pobre do que o Dietmar e a Edna" ou "não perdi o emprego porque o Sr. Smith me despediu": eu "sou pobre" e/ou "fui despedido da fábrica ou do escritório".

Ou seja: a grande cidade é tendencialmente o reino da "passive voice" (*) o que do ponto de vista da mecânica das minhas formulações e representações subjeccionais/afeccionais da realidade faz com que a frustração gerada reporte/retorne tendencialmente sobre mim próprio (sob a forma de angústia 'pura', isto é, de angústia que fica tendencialmente bloqueada em mim, incapaz de achar vias simbolicamente satisfatórias para escapar-se para o exterior sob a forma de um «projecto subjeccional» qualquer de compensação também ela simbólica ou simbológica--simbológico-vivencial--qualquer).

É por isso que eu comecei estas notas falando de linguagem: a violência em circuito, de algum modo, fechado, ou seja, num circuito (e sublinho o termo "circuito") em que a frustração pode achar no imediato um rosto e uma identidade visualizáveis não é, na realidade, efectivamente, outra coisa senão uma linguagem e o quadro comunicacional um circuito linguístico concreto, específico.

Dele consta um projecto comunicacional preciso onde existem representações mentais arrancadas à realidade e conceptualizadas (imagens teóricas ou "teoretiformes" do real e vontade de estabelecer "teias reaccionais" específicas com o exterior, na forma de um discurso organizado que incorpora a violência é verdade mas de um modo que está, em tese, longe de ser gratuito ou, dito de outro modo, efectivamente "absurdo".

Isto sabendo (ou acreditando, pelo menos--ou supondo) nós que a "razão" humana mais não é do que a pura técnica da consciência, desprovida de verdadeira "moral" que nela vejo e que ela se limita a 'copiar' (diria eu) a própria configuração natural da realidade que é, na sua in/essência, mera sequencialidade ou pura sucessionalidade obtida a partir de um núcleo original (uma das "leis" que concebo mais estavelmente para a realidade é que "a realidade possui um centro: não apenas um início temporal mas um centro que condiciona a forma e, no limite tético, as próprias formas futuras dessa mesma realidade").

Na verdade, tal como a vejo ou suponho, o que faz a "razão" é sequenciar hipóteses de realidade tal como aquilo que a própria realidade faz se limita a ser sequenciar-se e ajustar-se à sequencialidade que está na origem (e que fundamenta: que fornece o único fundamento concebível) de si própria--sequencialiade essa que está, diria eu, material e objectiovamente obrigada a si própria em consequência do próprio modo como se originou e origina, em última mas real instância, a "realidade".

Nada mais do que isso, de facto.

É por isso que a violência nos parece tantas vezes gratuita, estando ela a agir segundo a única lógica que conhece e fazendo desta naturalmente um discurso--a tal linguagem de que começámos por falar.

Agredindo aqueles nos quais projectei a minha própria representação sequencializada da realidade eu estou, de facto, a falar com pessoas que vejo e toco e que estão, assim, suficientemente (denotativa e conotativamente) perto de mim para que eu possa, pois, com elas comunicar.

Na grande cidade, posso, claro, "falar", "clamando" num deserto onde não existem rostos onde possa causalizar (ou transformar em linguagem) a minha inquietação e a minha frustração--ou frustrações.

Posso, numa palavra, matar indiscriminadamente--e aí, em tese, o meu discurso tende a descentrar-se e a assumir a forma dupla ou secundariamente inquietante de um puro acto (de uma pura acticidade) integralmente gratuitos onde a linguagem usada é, de facto, um monólogo--ou onde a (no fundo: não) linguagem utilizada possui uma natureza potencial (ou mesmo realmente!) excrementícia no preciso sentido em que nõ desencadeia comunicacionalidade reconhecível antes a coclui ou encerra--como acontece, por exemplo (talvez máximo: literariamente máximo, sem dúvida!) em Beckett.

Então, a decorrência natural é que o discurso desejado retorne fatalmente sobre mim ficando, como atrás disse, completamente bloqueado, incapaz de exprimir-se num discurso virado ainda (deformada e disfuncionalmente embora) para o exterior.

Com um alvo ou interlocutor(es) identificável/eis/identificado(s).

..................................................................................

O segundo aspecto que aqui queria focar respeita a um outro texto envolvendo um 'caso' em tudo idêntico, referente a um outro assassino, Michael McLendon que matou 11 pessoas no Alabama, nos E.U.A.

Não vou aqui incidir nas minhas reflexões tanto ou realmente swobre o caso mas sobre o que julgo ser a tradução feita a partir do Inglês pelo jornalista (a mesma da reportagem sobre Tim Kretschmer, o matador de Winnenden, Maria João Gumarães?) quando este ou esta diz: "Ele [Michael McLendon] 'limpou' a família toda.

A mim, pessoalmente, este "limpou" usado pelo/a jornalista afigura-se-me ser a tradução (a meu ver, excessivamente mecânica, descuidada mesmo) do inglês "wiped out", "dizimou" a família toda.

E "dizimou" e não "limpou" como quer o/a jornalista porquê?

Porque "limpou" soa demasiado familiar e desrespeitoso em consequência da sua natureza excessivamente chula e desrespeitosa, insensível.

"Limpou", "limpou-os todos", "limpou-lhes o sebo": linguagem chã, plebeia transmitindo um registo de insensibilidade e indiferença perante o drama humano que lhe subjaz.

Claro que o jornalista (não tendo, como é óbvio, de tomar partido no discurso estritamente jornalístico e profissional que vai redigir, não teve, ainda assim--não é legítimo que duvidemos do facto!--a intenção de "se armar em duro", referindo-se ao assassínio de 11 pessoas como poderia fazê-lo um espectador muito jovem a quem a ideia da morte não permitisse ainda compreensivelmente uma visão ou uma impressão integral do trágico envolvido as quais seriam, como é evidente, perfeitamnte naturais num adulto educado para a solidariedade com a dor alheia, para a humanidade e o humanismo ou de um outro, jovem ou não, que quisesse, em qualquer caso, assumir a «pose», chamemos-lhe: tópica de um "duro".

A verdade, porém, é que é essa a impressão que resulta do modo como não soube reajustar o nível de língua da possível redacção original para o seu próprio idioma.

E isto, pelo seguinte: a linguagem humana (lá voltamos nós a ela!) faz-se, diria eu, de duas coisas. De muitas mas seguramente de duas: de uma espécie de fluxo sémico composto por um patrimónuio expressional neutro que (diria eu) "vai direito ao sentido" sem passagem pela (ou sem interferência da) criatividade individual dos falantes envolvidos.

Sem refractar, pois, em qualquer deles.

Neste património ou nível linguístico a ideia do falante é, diria eu, dissolver-se crítica ou criticionalmente na própria mensagem. Uma língua, uma idiomaticidade, alimenta-se, a meu ver, basica e essencialmente daquilo a que chamamos "lugares comuns", "platitudes".

Estas são, repito, o "alimento essencial" ou a "dieta natural", da linguagem--da idiomaticidade--humana.

É, de resto, porque assim é que é possível representar a criatividade no discurso: se toda a linguagem fose oroginal, ela estaria condenada a recomeçar a cada nova fala e não haveria originalidade na medida em que todo o discurso toda a discursividade, na realidade, o seria.

As platitudes", todavia, nem sempre o foram: muitas delas, a maioria esmagadora, são, em tese, anterores momentos criativos de algum falante que, durante um certo período de vigência "abriram" ou "desviaram" o fluxo sémico, fazendo incidir sobre ele uma espécie de "gravidade" ou "impulso gravitacional semiótico" que se vai, porém, progressivamente "achatando" até adquirir a "forma sémica" das restantes "platitudes" entre as quais se vai, por fim, naturalmente "encaixar", esgotado o sopro original... original.

A linguagem "move-se" ou "desloca-se" (eu costumo dizer: "volui") assim numa espécie de movimento ondulatório de integração, de metaforização/desmetaforização, de agitação/aquietação natural; de verticalização/horizontalização através de cujo "jogo" ou "dialéctica" se vai (re) construindo sucessivamente o "continuum sémico" de que as palavras são a expressão material, audível ou visível.

É este jogo e é esta dialéctica que fixam o nível ou níveis de língua, que estabelecem e tornam perceptível (representável) o "decoro expressional".

"Traduzir", por exemplo, o inglês "cop" como o francês "flic" por "chui" ou mais modernamente "bófia" pode estar certo ou completamente errado conforme os contextos.

Não é em qualquer caso, algo que se possa (como infelizmente se vê tantas vezes acontecer) algo que se deva fazer de forma acrítica e apenas mecânica.

Uma metáfora "entrada a destempo" no universo comunicacional (uma nota alta num discurso que está a ser normalmente baixo) pode disfuncionar, a nível subliminar, toda a mensagem, todo o discurso.

No caso vertente do homem que "limpou" a família inteira a imagem, o resíduo sémico, subliminar que fica é muito mais jocoso do que sério mbora mecanicamente possamos estar perante uma tradução (chamemos-lhe:) "mecanicamente exemplar".

Uma última reflexão: tal como eu a vejo (e já atrás sugeri isto mesmo) a realidade origina-se num ponto teórico de si e tem o seu fundamento na dissipação (ou, em termos mais abstractos e teóricos) na dissipacionalidade ou expansão do seu próprio conteúdo em matéria--ou (como lhe chamo eu que sou muito mais "filósofo" do que físico ou astrónomo) em "matericidade".

Tudo no que chamamos '(a) realidade' é, em tese, "mutação" e/ou concretação (anisotropia ou percepção secundária, consciencial e/ou para-consciencial) desse movimento fundamental ou essencial e, também, pois, essenciante.

A causalidade (aquilo que por tal termo vulgar ou "cientificamente" designamos) não passa, ela própria, a meu ver, na minha hipótese, não de uma verdadeira "lei" do real mas de uma entre tantas outras fenomenocidades ou anisotropias e/ou da respectiva percepção secundária ou, no caso dos seres humanos, consciencial.

Tudo, no real, se explica e fundamenta na expansão (que é também dissipação) do próprio "real".

Este tem enquanto entidade expansional ou desintegracional o futuro "na rectaguarda" do seu próprio passado--o qual se situa como não-entidade não atrás mas inexistentemente "à frente" desse futuro fundamentante e essenciante perdido algures "atrás" desse ponto tético onde a própria expansão teve o seu início.

A linguagem decalca, a meu ver, tão inevitável quanto naturalmente o movimento expansional e granular de toda a realidade: a dialéctica a que atrás faço referência ilustra-o e, em tese, permite mesmo demonstrá-lo teoricamente na perfeição.

Concluindo este conjunto de reflexões sobre a linguagem, e diria (e esse aspecto afigura-se-me perfeitamente reconhecível em ambos os casos que aqui trago) que ela é o ponto teórico para onde confluem o "universal" e o particular; onde se fabrica o "sentido" humano, esse "veneer" de significacionalidade com que "decoramos" todos e cada um dos objectos que nos rodeiam e que imaginamos serem parte de uma realidade que igualmente, sobreudo, supomos senão mesmo, num certo sentido criticional preciso, imaginamos.

Refiro-me ao modo como, esquecidos da natureza estrutural e realmente expansional/dissipacional da realidade, para ela procuramos toda a espécie de sentidos secundários, nela reintroduzidos "de trás para diante" como se, para voltar a utilizar aqui uma imagem a que recorri poucas linhas atrás, o futuro da realidade estivesse, na verdade, à frente, não naturalmente atrás, de toda ela...

NOTA

(*) Da "passive voice" inglesa a qual, como se sabe (como sabem os que adquiriram o conhecimento do idioma de Shakespeare de outra forma que não pela via simplesmente 'mecânica' ou "mecaniforme" do "functional") possui normas de uso que não ão, em caso algum, mecânicas e automáticas.

São, sim, o reino da accionalidade como tal, isto é, o domínio da impessoalidade accional em cujo contexto o que é relecvado são as coisas que acontecem, não o respectivo agente que ou é desconhecido ou, de mais de uma maneira, imaterial e irrelevante.

Se a esta impessoalicidade agregarmos a consideração das reacções afectivas ou afeccionais dos respectivos objectos, é fácil constar a potenciação da componente de angústia possivelmente aí acrescentada, exactamente porque se a uma pessoa que nos faz mal podemos rertaliar e encontar aí, nessa retaliação, elementos de compensação afecccional quando o agente é desconhecido ou demasiado lato, a reacção (e com ela a satisfação funcional imediata, ao menos por ela gerada) tornam-se impossíveis e o enquistamento tendencial da angústia, por sua vez, altamente provável senão mesmo, inevitável).

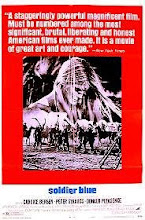

[Imagem extraída com a devida vénia de oi.uchicago.edu]

!["«'Suciedade'» de consumo» («Manifesto visual») [Colagem sobre papel de Carlos Machado Acabado]"](http://3.bp.blogspot.com/_pn72A09QL5c/SqdmxRSQCzI/AAAAAAAACyA/GUCnyjm8P74/S220/Copy+of+Elogio+do+Saber+e+da+Poesia.jpg)